Chers frères et sœurs !

La liturgie latine célèbre aujourd’hui la fête de la Chaire de Saint-Pierre. Il s’agit d’une tradition très ancienne, attestée à Rome dès le IVe siècle, par laquelle on rend grâce à Dieu pour la mission confiée à l’Apôtre Pierre et à ses successeurs. La « chaire », en latin « cathedra », est littéralement le siège fixe de l’Évêque, placé dans l’église mère d’un diocèse, qui pour cette raison est appelée « cathédrale », et elle est le symbole de l’autorité de l’Évêque et, en particulier, de son « magistère », c’est-à-dire de l’enseignement évangélique que, en tant que Successeur des Apôtres, il est appelé à garder et à transmettre à la communauté chrétienne. Lorsque l’Évêque prend possession de l’Église particulière qui lui a été confiée, il s’assoit sur la chaire en portant la mitre et en tenant la crosse. De ce siège, il guidera, en tant que maître et pasteur, le chemin des fidèles dans la foi, dans l’espérance et dans la charité.

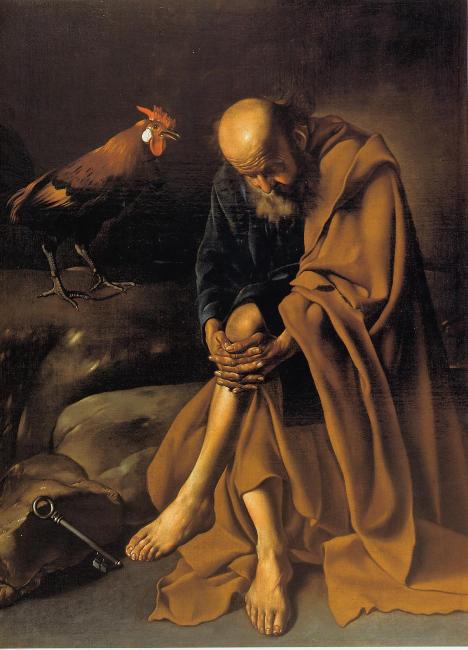

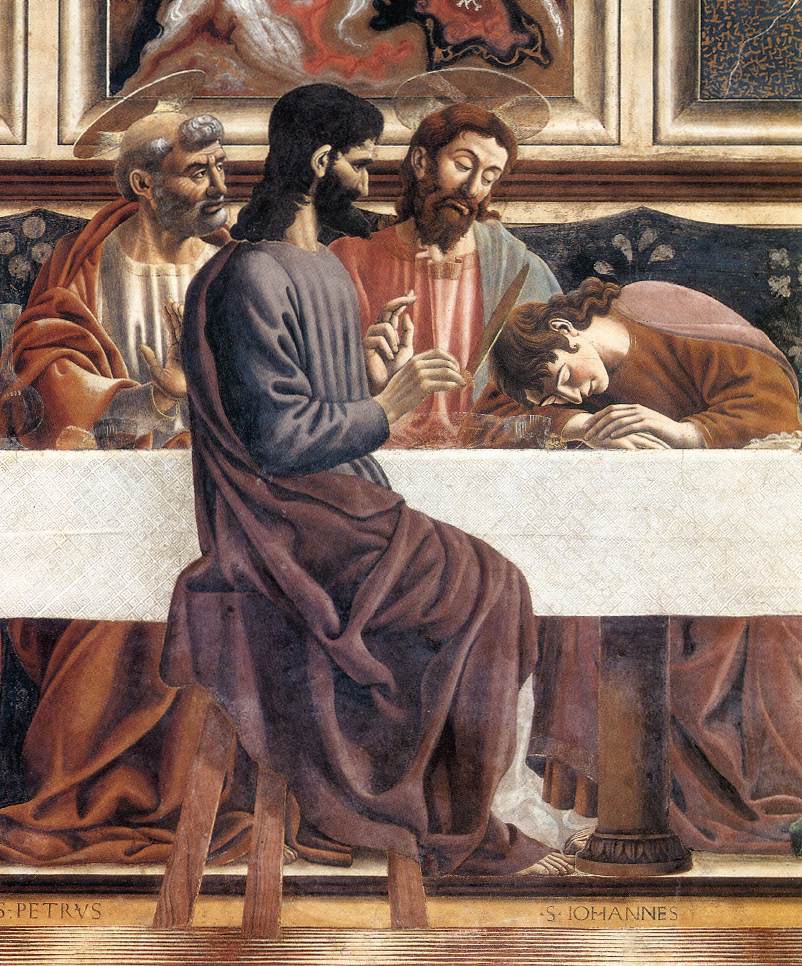

Quelle fut donc la « chaire » de saint Pierre ? Choisi par le Christ comme « roc » sur lequel édifier l’Église (cf. Mt 16, 18), il commença son ministère à Jérusalem, après l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte. Le premier « siège » de l’Église fut le Cénacle, et il est probable que dans cette salle, où Marie, la Mère de Jésus, pria elle aussi avec les disciples, une place spéciale ait été réservée à Simon Pierre. Par la suite, le Siège de Pierre devint Antioche, ville située sur le fleuve Oronte, en Syrie, aujourd’hui en Turquie, et à cette époque troisième grande ville de l’empire romain après Rome et Alexandrie d’Égypte. Pierre fut le premier Évêque de cette ville, évangélisée par Barnabé et Paul, où « pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens » (Ac 11, 26), où est donc né le nom de chrétiens pour nous, si bien que le Martyrologe romain, avant la réforme du calendrier, prévoyait également une célébration spécifique de la Chaire de Pierre à Antioche. De là, la Providence conduisit Pierre à Rome. Nous avons donc le chemin de Jérusalem, Église naissante, à Antioche, premier centre de l’Église rassemblée par les païens et encore unie également avec l’Église provenant des Juifs. Ensuite, Pierre se rendit à Rome, centre de l’Empire symbole de l’« Orbis » – l’« Urbs » qui exprime l’« Orbis », la terre -, où il conclut par le martyre sa course au service de l’Évangile. C’est pourquoi au siège de Rome, qui avait reçu le plus grand honneur, échut également la tâche confiée par le Christ à Pierre d’être au service de toutes les Églises particulières pour l’édification et l’unité du Peuple de Dieu tout entier.

Après ces migrations de saint Pierre, le siège de Rome fut ainsi reconnu comme celui du Successeur de Pierre, et la « chaire » de son Évêque représenta celle de l’Apôtre chargé par le Christ de paître tout son troupeau. C’est ce qu’attestent les plus anciens Pères de l’Eglise, comme par exemple saint Irénée, Évêque de Lyon, mais qui était originaire d’Asie mineure, qui dans son traité Contre les hérésies, décrit l’Eglise de Rome comme la « plus grande et la plus ancienne, connue de tous;… fondée et constituée à Rome par les deux très glorieux Apôtres Pierre et Paul »; et il ajoute: « Avec cette Église, en raison de son éminente supériorité, doit s’accorder l’Église universelle, c’est-à-dire les fidèles qui sont partout » (III, 3 2-3). Tertullien, quant à Lui, affirme un peu plus tard : « Que cette Église de Rome est bienheureuse! Ce furent les Apôtres eux-mêmes qui lui donnèrent, en versant leur sang, la doctrine dans sa totalité » (De la prescription des hérétiques, n. 36). La chaire de l’Évêque de Rome représente donc non seulement son service à la communauté romaine, mais aussi sa mission de guide du Peuple de Dieu tout entier.

Célébrer la « Chaire » de Pierre, comme nous le faisons aujourd’hui, signifie donc attribuer à celle-ci une profonde signification spirituelle et y reconnaître un signe privilégié de l’amour de Dieu, Pasteur bon et éternel, qui veut rassembler toute son Église et la guider sur la voie du salut. Parmi les nombreux témoignages des Pères, j’ai plaisir à rapporter celui de saint Jérôme, tiré de l’une de ses lettres, adressée à l’Évêque de Rome, qui est particulièrement intéressante, car elle fait une référence explicite à la « chaire » de Pierre, en la présentant comme havre sûr de vérité et de paix. Jérôme écrit ce qui suit : « J’ai décidé de consulter la Chaire de Pierre, où l’on trouve la foi que la parole d’un Apôtre a exaltée ; je viens à présent demander une nourriture pour mon âme, là où je reçus autrefois le vêtement du Christ. Je ne crois en aucun autre primat que celui du Christ ; c’est pourquoi je me mets en communion avec ta béatitude, c’est-à-dire avec la chaire de Pierre. Je sais que l’Église est édifiée sur cette pierre » (Les lettres I, 15, 1-2).

Chers frères et sœurs, dans l’abside de la Basilique Saint-Pierre, comme vous le savez, se trouve le monument de la Chaire de l’Apôtre, œuvre de maturité du Bernin, réalisée sous la forme d’un grand trône de bronze, soutenu par les statues de quatre docteurs de l’Église, deux d’Occident, saint Augustin et saint Ambroise, et deux d’Orient, saint Jean Chrysostome et saint Athanase. Je vous invite à vous arrêter devant cette œuvre suggestive, qu’il est aujourd’hui possible d’admirer décorée par de nombreux cierges, et à prier en particulier pour le ministère que Dieu m’a confié. En levant le regard vers le vitrail d’albâtre qui s’ouvre précisément au-dessus de la Chaire, invoquez l’Esprit Saint, afin qu’il soutienne toujours par sa lumière et par sa force mon service quotidien à toute l’Église. Je vous remercie de tout cœur de cela, ainsi que de votre pieuse attention.

BENOÎT XVI

Audience Générale

(22 février 2006)

Site officiel du Vatican – Copyright © Libreria Editrice Vaticana