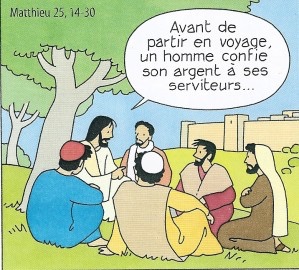

Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens.

A l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.

Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres.

De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.

Mais celui qui n’en avait reçu qu’un creusa la terre et enfouit l’argent de son maître.

Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes.

Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. –

Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. ‘

Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres. –

Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. ‘

Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.

J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. ‘

Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.

Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.

Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix.

Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il a.

Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents !

Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible – © AELF, Paris

Le passage de l’Evangile raconte la célèbre parabole des talents, rapportée par saint Matthieu (25, 14-30). Le « talent » était une ancienne monnaie romaine, de grande valeur, et c’est justement à cause de la popularité de cette parabole que celle-ci est devenue synonyme de talents personnels, que chacun est appelé à faire fructifier. En réalité, le texte parle d’un « homme, qui partait en voyage » et qui « appela ses serviteurs et leur confia ses biens » (Mt 25, 14). L’homme de la parabole représente le Christ lui-même, les serviteurs sont les disciples et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Par conséquent, ces talents ne représentent pas seulement les qualités naturelles mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en héritage, afin que nous les fassions fructifier : sa Parole, déposée dans le saint Evangile ; le Baptême, qui nous renouvelle dans l’Esprit Saint; la prière – le « Notre Père » – que nous élevons à Dieu en tant que fils unis dans le Fils; son pardon, qu’il a commandé de porter à tous; le sacrement de son Corps immolé et de son Sang versé. En un mot : le Royaume de Dieu, qu’Il est Lui-même, présent et vivant au milieu de nous.

C’est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme de sa brève existence terrestre. La parabole de ce jour insiste sur l’attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. L’attitude qu’il ne faut pas avoir est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et craint son retour cache la pièce de monnaie sous terre et celle-ci ne produit aucun fruit. Cela arrive par exemple à celui qui a reçu le Baptême, la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous une couche de préjugés, sous une fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les œuvres. Ceci fait qu’il trahit les attentes du Seigneur. Mais la parabole souligne davantage les bons fruits portés par les disciples qui, heureux du don reçu, ne l’ont pas tenu caché jalousement et par peur, mais l’ont fait fructifier en le partageant. Oui, ce que le Christ nous a donné se multiplie en le donnant! C’est un trésor fait pour être dépensé, investi, partagé avec tous, comme nous l’enseigne ce grand administrateur des talents de Jésus qu’est l’apôtre Paul.

L’enseignement évangélique que nous offre aujourd’hui la liturgie a également eu une influence au niveau historique et social en encourageant parmi les populations chrétiennes une mentalité active et entreprenante. Mais le message central porte sur l’esprit de responsabilité avec lequel il faut accueillir le Royaume de Dieu : une responsabilité envers Dieu et envers l’humanité. Il incarne parfaitement l’attitude du cœur de la Vierge Marie qui, en recevant le don le plus précieux de tous, Jésus lui-même, l’a offert au monde avec un immense amour. Nous Lui demandons de nous aider à être des « serviteurs bons et fidèles », afin de pouvoir prendre un jour part « à la joie de notre Seigneur ».

Benoit XVI