Après que notre Seigneur a été ressuscité d’entre les morts et que les apôtres ont été revêtus de la force d’en haut par la venue de l’Esprit Saint (Lc 24,49), ils ont été remplis de certitude au sujet de tout et ont eu la connaissance parfaite. Alors ils s’en allèrent jusqu’aux extrémités de la terre (Ps 18,5), proclamant la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu, et annonçant aux hommes la paix du ciel, eux qui possédaient tous également et chacun en particulier l’Évangile de Dieu.

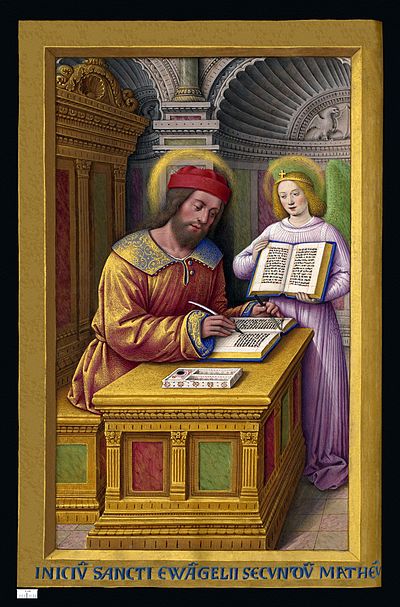

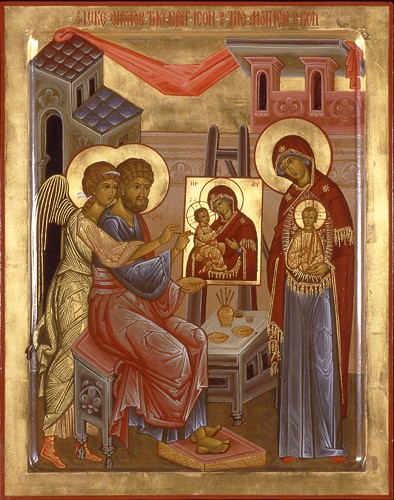

Ainsi Matthieu, chez les Hébreux, dans leur propre langue, a publié une forme écrite d’Évangile alors que Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l’Église. Après leur mort, Marc, le disciple de Pierre et son interprète (1P 5,13), nous a transmis lui aussi par écrit la prédication de Pierre. De son côté Luc, le compagnon de Paul, a consigné en un livre l’Évangile prêché par celui-ci. Enfin, Jean le disciple du Seigneur, le même qui avait reposé sur sa poitrine, a publié lui aussi l’Évangile, pendant son séjour à Éphèse…

Marc, interprète et compagnon de Pierre, a présenté ainsi le début de sa rédaction de l’Évangile : « Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Selon qu’il est écrit dans les prophètes : Voici que j’envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin »… On le voit, Marc fait des paroles des saints prophètes le commencement de l’Évangile, et celui que les prophètes ont proclamé Dieu et Seigneur, Marc le met en tête comme Père de notre Seigneur Jésus Christ… À la fin de son Évangile, Marc dit : « Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé aux cieux et s’assit à la droite de Dieu ». C’est la confirmation de la parole du prophète : « Oracle du Seigneur à mon maître : Siège à ma droite, tes ennemis j’en ferai ton marchepied » (Ps 109,1).

Saint Irénée de Lyon (v. 130-v. 208)