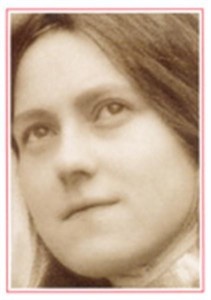

hérèse Martin naquit à Alençon, en France, le 2 janvier 1873. Elle fut baptisée deux jours plus tard en l’église Notre-Dame, recevant les noms de Marie Françoise Thérèse. Ses parents étaient Louis Martin et Zélie Guérin (béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux). Après la mort de sa mère, le 28 août 1877, Thérèse s’installa avec toute sa famille à Lisieux. Vers la fin de 1879, elle s’approche pour la première fois du sacrement de la Pénitence.

Le jour de la Pentecôte 1883, elle reçoit la grâce insigne de la guérison d’une grave maladie, par l’intercession de Notre-Dame des Victoires. Formée par les Bénédictines de Lisieux, elle fait sa première communion le 8 mai 1884, après une préparation intense, couronnée par une expérience très vive de la grâce de l’union intime avec le Christ. Quelques semaines après, le 14 juin de la même année, elle reçoit le sacrement de la confirmation, accueillant en toute conscience le don de l’Esprit Saint dans une participation personnelle à la grâce de la Pentecôte. Elle avait le désir d’entrer dans la vie contemplative, comme ses sœurs Pauline et Marie, au Carmel de Lisieux, mais son jeune âge l’en empêchait.

Pendant un voyage en Italie, après avoir visité la Maison de Lorette et la Ville éternelle, au cours de l’audience accordée par le Pape aux pèlerins du diocèse de Lisieux le 20 novembre 1887, elle demanda à Léon XIII (Vincenzo Pecci, 1878-1903), avec une audace filiale, de pouvoir entrer au Carmel à l’âge de quinze ans. Le 9 avril 1888, elle entra au Carmel de Lisieux. Elle prit l’habit le 10 janvier de l’année suivante et fit sa profession religieuse le 8 septembre 1890, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie.

Au Carmel, elle s’engage sur le chemin de perfection tracé par la Mère fondatrice, Thérèse de Jésus, avec une ferveur et une fidélité authentiques, par l’accomplissement des divers services communautaires qui lui sont confiés. Éclairée par la Parole de Dieu, éprouvée très vivement par la maladie de son père bien-aimé, Louis Martin, qui meurt le 29 juillet 1894, elle avance vers la sainteté, inspirée par la lecture de l’Évangile, plaçant au centre de tout l’amour.

Dans ses manuscrits autobiographiques, Thérèse nous a laissé non seulement les souvenirs de son enfance et de son adolescence, mais aussi le portrait de son âme, la description de ses expériences les plus intimes. Elle découvre et communique aux novices qui lui sont confiées la petite voie de l’enfance spirituelle ; elle reçoit comme un don spécial la charge d’accompagner par le sacrifice et la prière deux «frères missionnaires». Elle pénètre toujours plus le mystère de l’Église et sent croître en elle sa vocation apostolique et missionnaire, pour attirer tout le monde à sa suite, saisie par l’amour du Christ, son unique Époux.

Le 9 juin 1895, en la fête de la Très Sainte Trinité, elle s’offre en victime d’holocauste à l’Amour miséricordieux de Dieu. Elle rédige alors le premier manuscrit autobiographique qu’elle remet à Mère Agnès le jour de la fête de celle-ci, le 21 janvier 1896. Quelques mois après, le 3 avril, dans la nuit entre le jeudi et le vendredi saints, elle souffre d’une hémoptysie, première manifestation de la maladie qui la conduira à sa mort et qu’elle accueille comme une mystérieuse visite de l’Époux divin. Elle entre alors dans une épreuve de la foi qui durera jusqu’à sa mort et dont elle donnera un témoignage bouleversant dans ses écrits. Au mois de septembre, elle achève le manuscrit B qui illustre de manière impressionnante la maturité dans la sainteté à laquelle elle est parvenue, en particulier par la découverte de sa vocation au cœur de l’Église.

Alors que sa santé se dégrade et que le temps de l’épreuve se poursuit, elle commence au mois de juin le manuscrit C dédié à Mère Marie de Gonzague ; de nouvelles grâces l’amènent à une plus haute perfection et elle découvre de nouvelles lumières pour la diffusion de son message dans l’Église au profit des âmes qui suivront sa voie. Le 8 juillet, elle est transférée à l’infirmerie. Ses sœurs et d’autres religieuses recueillent ses paroles, tandis que s’intensifient ses souffrances et ses épreuves, supportées avec patience, jusqu’à sa mort dans l’après-midi du 30 septembre 1897. «Je ne meurs pas, j’entre dans la vie», avait-elle écrit à son frère spirituel missionnaire, l’Abbé M. Bellier. Ses dernières paroles, «Mon Dieu…, je vous aime !», scellent une existence qui s’éteint sur la terre à l’âge de vingt-quatre ans pour entrer, suivant son désir, dans une phase nouvelle de présence apostolique en faveur des âmes, dans la communion des saints, pour répandre une pluie de roses sur le monde.

Elle fut canonisée par Pie XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1922-1939) le 17 mai 1925 et ce même Pape la proclama « Patronne universelle des missions« , ainsi que St François Xavier, le 14 décembre 1927.

Sa doctrine et son exemple de sainteté ont été reçus par toutes les catégories de fidèles de ce siècle avec un grand enthousiasme, et aussi en dehors de l’Église catholique et du christianisme. De nombreuses Conférences épiscopales, à l’occasion du centenaire de sa mort, ont demandé au Pape qu’elle soit proclamée Docteur de l’Église, à cause de la solidité de sa sagesse spirituelle, inspirée par l’Évangile, à cause de l’originalité de ses intuitions théologiques où brille sa doctrine éminente, et à cause de l’universalité de la réception de son message spirituel, accueilli dans le monde entier et diffusé par la traduction de ses œuvres dans une cinquantaine de langues.

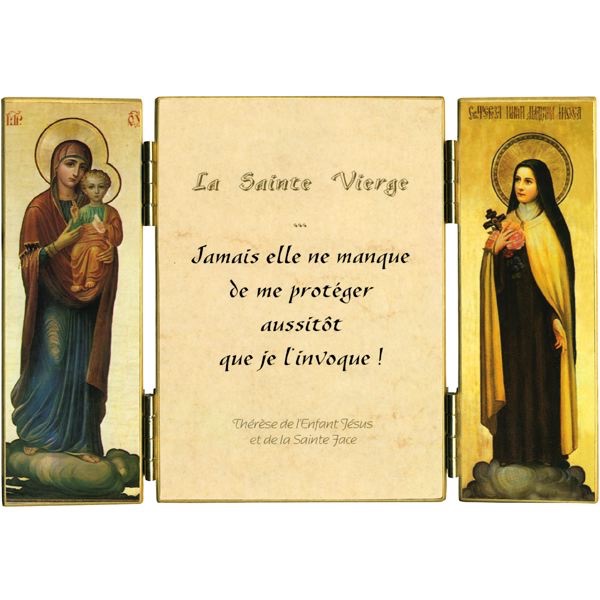

Le Bx Jean Paul II (Karol Józef Wojty?a, 1978-2005) proclama Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face Docteur de l’Église universelle le 19 octobre 1997.

Pour approfondir, lire la Catéchèse du Pape Benoît XVI :

>>> Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

Source principale : vatican.va («Rév. x gpm»).